Me considero ateo. No creo en Dios, ni en los santos, ni en nada sobrenatural. Y para un santo al que le tengo devoción resulta que no figura en el santoral. Me refiero a San Lunes, una costumbre, o tradición, que consistía en alargar el descanso dominical y que se remonta al siglo XVII, pervive en el XVIII y desparece a lo largo del siglo XIX –o XX, según países– con la industrialización.

Bueno, yo estoy jubilado y para mí ya todos los días, afortunadamente, son San Lunes. Pero no es eso. Es el lamento por la desaparición de una costumbre que no debería haberse perdido, es la racionalización del trabajo y la redistribución de la jornada laboral. Pero veamos la historia de San Lunes.

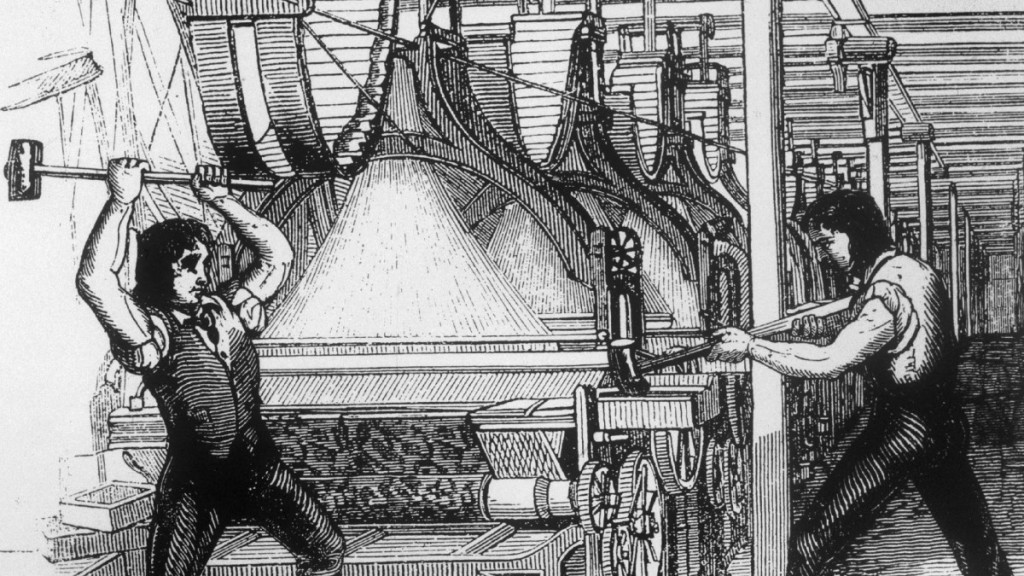

La revolución industrial, surgida en la Gran Bretaña del siglo XVIII, y las consiguientes revoluciones burguesas que la acompañaron, significó una ruptura con una determinada concepción del mundo. Hombres y mujeres, de tradiciones heredadas a lo largo del siglo XVIII que les convertían en ‘el inglés libre de nacimiento’, vieron –y vivieron–, cómo todo cambiaba a su alrededor y cómo se les escapaba una manera de vivir que, si bien nada tenía que envidiar a la sociedad industrial en cuanto a ciertos aspectos materiales, les permitía vivir más libres y, por tanto, más felices. A lo largo del siglo XIX, en diferentes momentos y distintas circunstancias, dicha ruptura se extendería progresivamente por todo el orbe.

Antes de ese nuevo orden también se trabajaba, ¡y tanto que se trabajaba! Pero el trabajo intenso de unos días se alternaba, y compensaba, con la ociosidad de otros. Los ritmos de trabajo en la época preindustrial eran distintos. En el marco de una economía doméstica, de pequeños talleres y trabajo a domicilio que podía compartir la familia, predominaba la flexibilidad. Con la industrialización –es decir, con la cada vez mayor presencia de industrias mecánicas a gran escala–, el ritmo de trabajo tuvo que adaptarse al proceso de producción tanto en el medio urbano como en el rural. El tiempo se convirtió en una autoridad cada vez más poderosa y el reloj devino indispensable para regular la vida de las gentes, organizada ahora en torno al trabajo. El reloj o los tañidos de las campanas de los campanarios o el canto de las de los serenos, hasta que este se generalizó.

El tránsito de la sociedad preindustrial a la industrial-capitalista no se produjo sin “una resistencia empecinada y el siglo XVIII fue testigo de cómo se creaba una distancia profunda, una profunda alienación entre la cultura de los patricios y la de los plebeyos”, lo que comportó una paulatina destrucción de antiguas tradiciones firmemente arraigadas en el seno de las clases populares, de costumbres que expresaban, en gran parte, lo que ahora significa la palabra cultura. (E.P. Thompson: Costumbres en común, 1991).

Una de estas costumbres era San Lunes. “Parece ser que San Lunes era venerado casi universalmente donde quiera que existieran industrias de pequeña escala, domésticas y a domicilio; se observaba generalmente en las minas, y alguna vez continuó en industrias fabriles y pesadas. Se perpetuó en Inglaterra hasta el siglo XIX –y en realidad hasta el XX– por razones complejas de índole económica y social. En algunos oficios, los pequeños patronos aceptaron la institución y emplearon los lunes para tomar o entregar trabajo. (…) Donde la costumbre se encontraba profundamente establecida, el lunes era el día que se dejaba para el mercado y los asuntos personales”, sigue diciendo Thompson en su magnífico libro. De 1693 son estos versos impresos que recoge el autor británico en dicha obra:

“Ya sabes hermano que el Lunes es Domingo;

el Martes otro igual;

los Miércoles a la Iglesia has de ir y rezar;

el Jueves es media fiesta;

el Viernes muy tarde para empezar a hilar;

el Sábado es nuevamente media fiesta”.

San Lunes no fue pues, ni mucho menos, exclusivo de Gran Bretaña. “El lunes, ni las gallinas ponen”, dice el refranero mexicano. En Francia, por ejemplo, “le dimanche est le jour de la famille, le lundi celui de l’amitié”, recuerda Thompson citando a Georges Duveau. Y servidor de ustedes siempre ha conocido esta canción popular que todavía se canta en la zona en que nací (la comarca valenciana de l’Alcoià-Comtat): “El dilluns volem fer festa, / el dimarts ‘pa’ descansar, / el dimecres ‘pa’ anar al cine, / el dijous ‘pa’ festejar, / el divendres traure comptes / ‘pa’ el dissabte anar a cobrar, / i el diumenge, com és festa, no ‘mos’ deixen treballar”.

San Lunes, obviamente, feneció y no subió al calendario santoral, quedando fuera de “todos los santos”. No podía ser de otro modo. Mas servidor de ustedes, como les decía, es el único que venera.